2022.05.05 [thu]

「地球の記憶」-イタリアの「大理石」

「大理石」と言われて、あなたはどんなものを思い浮かべますか?

清らかな白、シックな黒、ぬくもりのベージュ、都会的なグレー・・・。

大理石はその美しいツヤと、自然が生み出す独特の模様が素敵ですね。

日本でもデパートなどの建築物や、テーブルやキッチン用品に至るまで様々なものが存在しています。

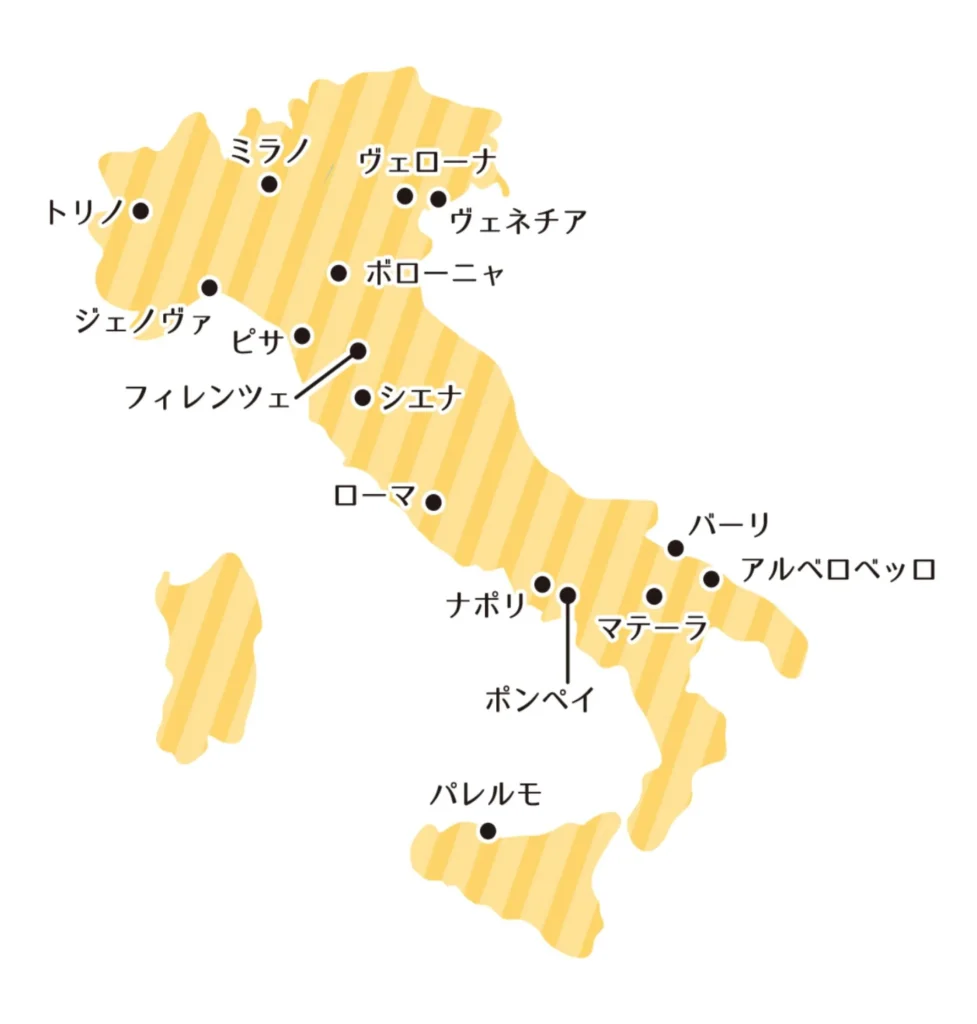

今回は、世界でも一大産地であるイタリアの「大理石」について、ご紹介いたします。

1. 大理石とは

そもそも大理石とは、炭酸カルシウムを主成分とし、石灰岩が「変成作用」を受けたものを指します。

古くから地中海沿岸地域では石灰岩や大理石が採れ、多くの建築物や芸術作品に用いられてきました。

ではなぜ、多くの石が採れたのでしょうか?

その答えは、パンゲア(超大陸)が分裂し始めた約2億年前に遡ります。

この頃「テチス海」という名前の海洋があり、

イタリア全土とヨーロッパの大部分は完全に海に沈んでいました。

つまり2億年以上前の堆積物が、大理石の美しい色や模様になったということです。

とても壮大な話になってしまいましたが、興味深くありませんか?

大理石は太古からの「地球の記憶」、自然からの「贈り物」とも言えますね。

2. イタリアの大理石

イタリアに存在する大理石の数は30種類以上あります。

その中でも有名なものを次にご紹介します。

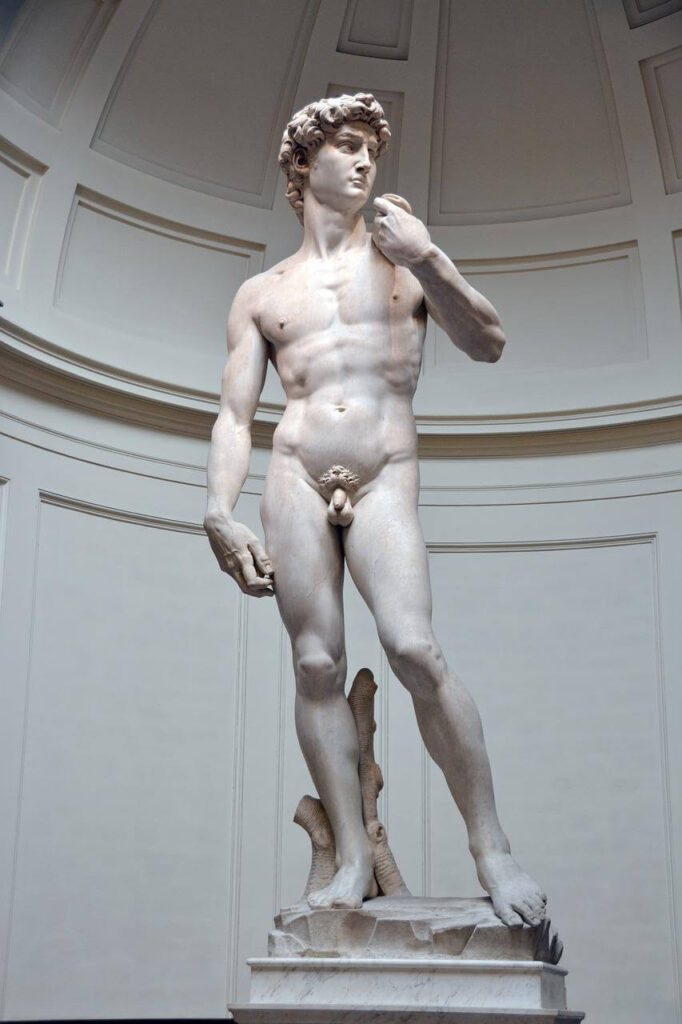

カラーラ大理石 Marmo di Carrara

イタリア中北部アペニン山脈から切り出されます。白地に灰色の鉱脈を持つものが多く、カラーラ大理石だけで様々な種類があります。1番多く採石されるトスカーナ州のマッサ=カッラーラ市は大理石の一大産地。中でも「ビアンコ・カラーラ」と呼ばれる真っ白なものは最高の等級で、彫刻などに使用されます。かの巨匠、ミケランジェロも自ら採石現場に赴き、石を選定しました。

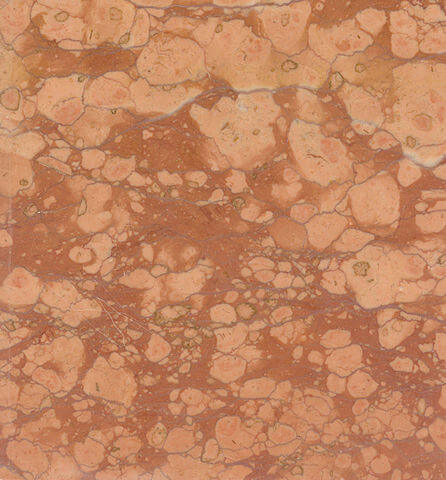

ポルトーロ Portoro / Marmo di Portovenere

リグリア州「ラ・スペツィア県」のポルトヴェーネレ地区とその周辺で採れる、金色の鉱脈を持つ黒大理石です。黒は有機海洋物が多く含まれており、金色の部分は、有機物が破壊されて酸化し模様になった状態です。

3.トスカーナ州における大理石産業の歴史

イタリアのトスカーナ州は、大理石産業が盛んな地域の一つです。

シエナ大学ジオテクノロジーセンターが行った調査によると、

カッラーラ市とアプアンアルプスの間には165箇所の採石場があり(2020年時点)、

市内だけでも73箇所に及ぶとのことです。

現地では「大理石ツアー」も行われていて、平日に行くと実際の作業現場も見られるそうですよ。

では、トスカーナ州の大理石産業がこれまでどのように歩んできたのか、

簡単に歴史を振り返ってみましょう。

古代

大理石の一大産地であるトスカーナ州では、

ローマ時代(紀元前1世紀頃)より採石と加工が行われてきました。

採石は、奴隷やキリスト教徒(当時は異端だった)など身分の低い人々が、労働を強いられました。

当初、運搬はなんと山から石を転がして運んでいたそうです!

しかしこの方法は安全性が低く、石へのダメージも大きいため中止されました。

そこで、「リッツァトゥーラ(lizzatura)」という運搬方法が考え出されました。

これは、大理石を「リッツァ(lizza)」というソリのような板に縛って、

採石場の積み込み場から谷間の荷下ろし場まで続く道を、滑らせるようにして輸送する手段です。

『Trasporto marmifero – “Lizzatura” 』- video-frammento by franco Fossi

まさに「石と男たちの格闘」ですね。

しかも驚くことに、この方法は1960年代まで続けられました。

正直言って、自分にはこんな重労働は耐えられません・・・。

石工職人の働く姿には頭が下がりますね。

中世・近世

「黒死病」の流行や飢饉とともに湿地帯が多いトスカーナでは、

「マラリア」の流行により街全体が廃退していきました。

経済活動はほとんど機能しておらず、大理石の採石も停滞しました。

やがて14世紀以降から、フィレンツェを中心に「ルネサンス」が開花し大理石産業も再開されていきます。

16世紀初頭には鉱山で初めて火薬が使用され、大理石をブロックで切り離すことに成功しましたが、

デメリットも多かったことから、結局手作業で採石することになりました。

またトスカーナ周辺の労働者が採石場周辺に住み着き、自分たちの都市に大理石を輸出するようになりました。

この頃より優れた石工職人が輩出されるようになっていきます。

18世紀末には、美術アカデミーが設立され、職人の工房が併設されるようになりました。

近代

その後19世紀にかけて、採石場の数は急速に増加していきます。

トスカーナ州は伝統的な農牧業を行っていた地域でもありましたが、

多くの男性は採石場での労働に従事するようになりました。

また鉄道の開通や港の開港により、世界中に大理石を輸出することが可能になりました。

第二次世界大戦後は、道路網の整備と採石機器の発達で、生産量が大幅に増加。

1950年代には約15,000人の労働者がいたそうです。

70年代には、「ダイヤモンドワイヤー」や「ダイヤモンドチェーンブレード」が導入され、

切断技術が大きく進歩しました。

近年は、採石活動による自然環境への影響が懸念されており、

イタリア国内でも議論が続けられています。

現在では官民が協力し合い、持続可能な生産活動・廃棄物の削減に取り組んでいます。

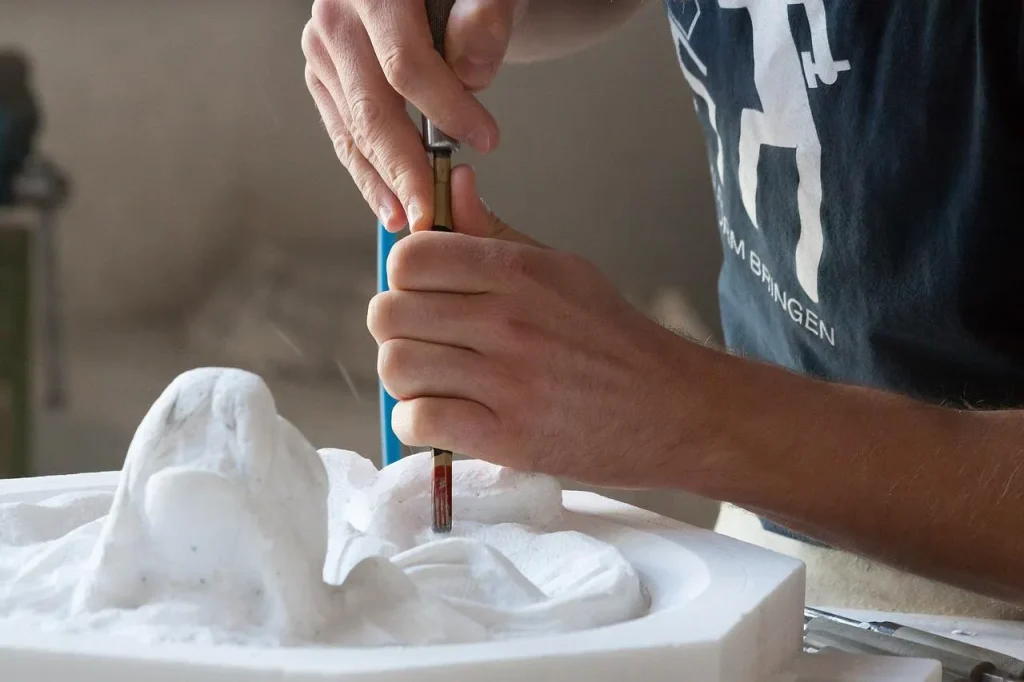

4.石工職人による加工ー大理石を用いた建築物・芸術作品

では、切り出された大理石はどのように加工されるのでしょうか?

もちろん、昔は手彫りで加工を行ってきました。

巨大な石に向かってノミを振るうこの仕事は、技術や芸術的センスだけでなく体力も必須です。

今では数値制御装置(NC)と、職人の手仕事が融合した製品が日々生み出されています。

そのおかげで、数年前には想像もできなかったような、新しい形の製品を作ることが可能になりました。

大理石が高級品である理由は、素材そのものの価値はもちろん、

このように大規模な採石作業や加工など、様々な工程においてあらゆる人の手が加わっているからなのです。

ところで、筆者は学生時代イタリアを訪れた際に、石造りの建築物や芸術作品に感動しました。

ここからは「大理石おすすめスポット」を厳選してご紹介いたします。

①「シエナ大聖堂」

トスカーナ州シエナの旧市街を歩いていると、突如として現れるこの巨大な聖堂。

内・外装ともにロマネスク様式とゴシック様式両方を見ることができます。

実はこの状態で未完なのですが、本当に美しかったですよ。

何から何まで豪華絢爛で、見れば見るほどため息が出ました。

色鮮やかな大理石で施されたファサードが青空に映える一方で、

内装は白黒の縞模様で統一されており、全く違った雰囲気で印象的でした。

白は「ビアンコ・カラーラ」、黒は「蛇紋岩」、黄色あるいは金色の「ジャッロ・シエーナ」、

赤の「ロッソ・アンモニチコ」など、トスカーナの各地域で採石された23の石が使用されています。

②「サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂」のファサード(正面)

フィレンツェを訪れたら、必ず誰もが行くであろうこの場所。

街のシンボルでもある煉瓦のクーポラ(ドーム)も素敵でしたが、

大聖堂正面入口のファサード(ネオ・ゴシック様式)は、まさに圧巻。

「とても人間が造ったものとは思えない。」

と感じるくらい、衝撃的な景色でした。

緑・白・赤の3色の大理石で彩られており、バラ窓、彫刻、細部の模様に至るまで、それらはまるで

レースのようです。緑はフィレンツェ郊外のプラートという街から、白はカラーラ、赤はシエナから

大理石が運ばれて使われました。

筆者は何も言葉が出てこず、ただただ眺めることで精一杯でしたが、

見ている人みんな同じ状態でした(笑)。

③ミケランジェロの「ピエタ」

画像左:『サン・ピエトロのピエタ』

「サンピエトロ大聖堂」所蔵(バチカン市国)

画像右:『ロンダニーニのピエタ』

「スフォルツァ城」所蔵(ミラノ)

ミケランジェロが制作した「ピエタ」は4体あり、

筆者はバチカン市国「サンピエトロ大聖堂」内に収蔵されている『サン・ピエトロのピエタ』と、

ミラノにある『ロンダニーニのピエタ』の2作品を鑑賞したことがあります。

筆者がこの2つの作品を比べた際、「別人が作ったのか」と思うくらい、

全く作風が違うように感じました。

『サン・ピエトロのピエタ』は彫像全体からマリアの慈愛が伝わってくるようです。

衣服のドレープは、布の立体感や柔らかい感触を見事に表現していますよね。

ミケランジェロは弱冠25歳にして、この作品を完成させました。

筆者が作品を鑑賞したのが筆者がちょうど20歳の時でしたので、

彼が自分と同じ頃にこのような作品を作ったことに衝撃を受けました。

一方で、『ロンダニーニのピエタ』はミケランジェロの遺作です。

彼は晩年、89歳で息を引き取りました。

この作品は未完で、亡くなる3日前まで制作を続けたと言われています。

実際にこの目で作品を鑑賞してみると、

彼が視力を失っていく中でも、必死に手彫りを積み重ねた形跡が見て取れました。

それがとても生々しく、感情が揺さぶられました。

「これがミケランジェロの集大成か・・・。」と。

彼の心の中を垣間見たような気がしました。

ところで、日本からも多くの彫刻家の方々がトスカーナに渡り、

現地で修行を積んで活躍されています。

糸井重里氏が主宰する『ほぼ日刊イトイ新聞』に非常に興味深い記事がありました。

世界的な彫刻家・安田侃(かん)氏の話から、西洋の石文化や人々との関わりなどを学ぶことができます。

⇒https://www.1101.com/n/s/yasuda_yunoki

5.番外編-知る人ぞ知る珍味「ラルド・ディ・コロンナータ」

皆さんは「ラルド・ディ・コロンナータ(Lardo di Colonnata)」をご存じですか?

「コンカ(Conca)」という大理石の貯蔵庫で、

豚の背油を様々な香草・香辛料と一緒に塩漬けにして半年以上熟成させた料理です。

この貯蔵庫は熟成に最適な高い耐熱性と低い吸水性を持ち合わせ、腐敗を防止してくれる機能があります。

元々マッサ=カラーラ県の「コロンナータ村」が発祥で、大理石労働者が手に入れられる食材の中で簡単に食べられるものとして考え出されたとか。

厳しい環境下でのエネルギー補給として最適の食事だったのでしょう。

薄切りにして焼いたパンの上にのせたり、

スープやリゾットに加えて調理したりします。

大理石に含まれる炭酸カルシウムが、豚のコレステロールを分解していくので、あっさりとした肉質ながらも口の中でとろけていきますよ。

***

いかがでしたか?

今回は「イタリアの大理石」についてお伝えしました。

大理石の素材そのものが持つ価値はもちろんのこと、

製品や作品として世に出るまで、様々な工程を経ていることを理解していただけたかと思います。

当サイトでは、大理石の製品も取り扱っております。

ぜひ、一度ご覧になってください。

〈参考文献〉

蟹澤聰史(2010).『石と人間の歴史-地の恵みと文化-』.中公新書

中島智章(2012).『図説キリスト教会建築の歴史』.河出書房新社